最近経験した都市計画法文内でも曖昧なケースに関して事例紹介します。

残土の処理は施工時によく議題になることだと思いますのでご参考ください。

また、法律が曖昧ゆえに自治体によって解釈が異なることがあると思いますのでご了承ください。

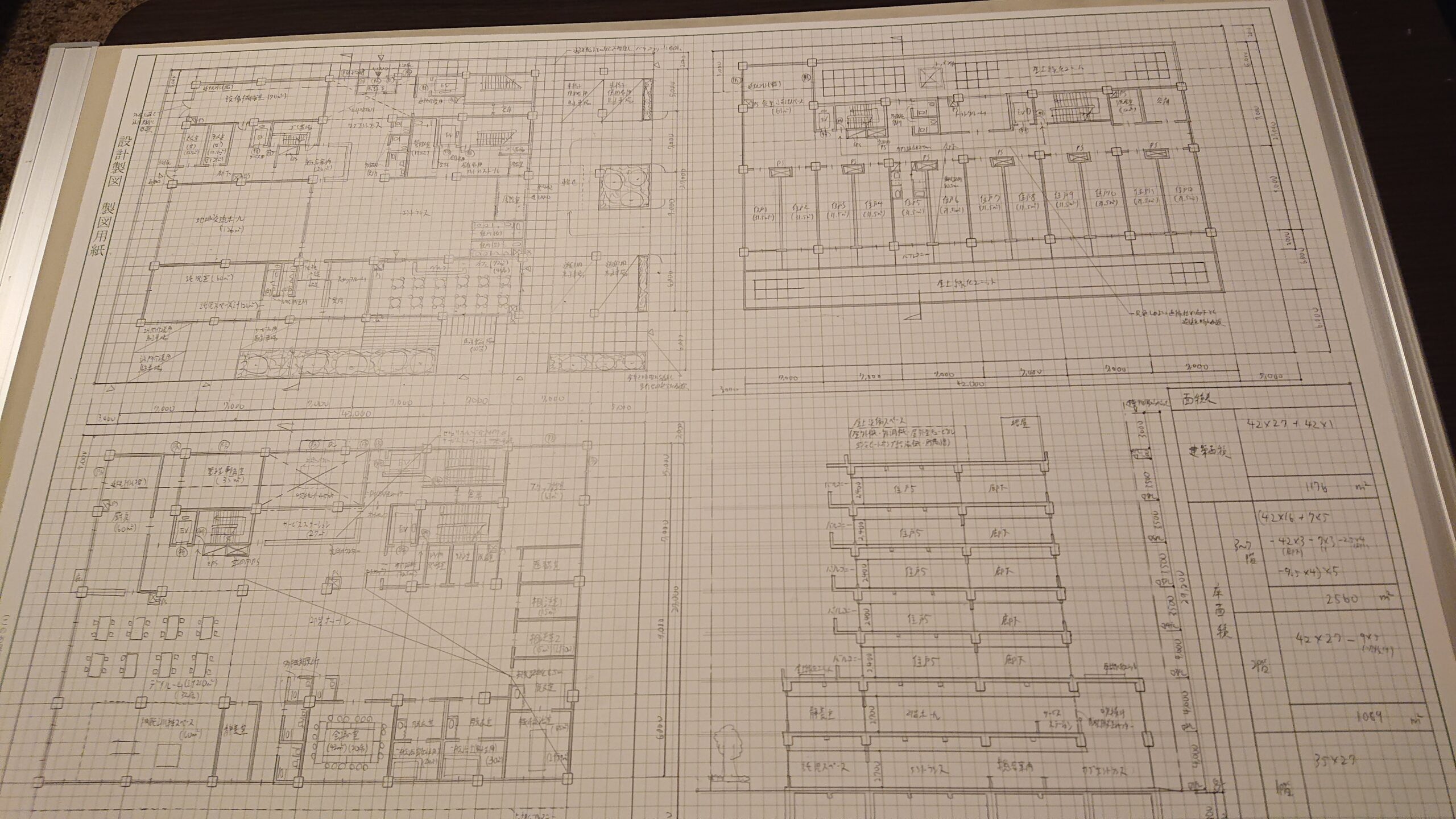

敷地状況の変遷

購入敷地

まず、お客様が最初に用意していた敷地が上図のようなものでした。

都市計画法区域・準都市計画法区域以外の区域における1haを超える敷地に新たに建築するというもので、本来ならば開発許可申請が必要となるものです。

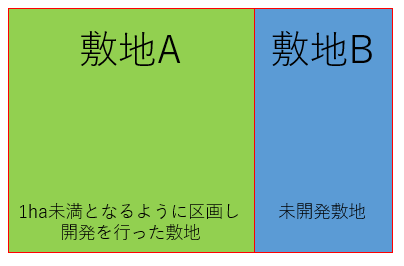

敷地の切分け

全体を一気に建築するわけではなく、まず一部のみに建築することになりました。

敷地を1ha未満の土地に分割して開発を行うことで開発許可申請をすることのないように出来ました。

ここで敷地AとBは隣地の関係になっております。

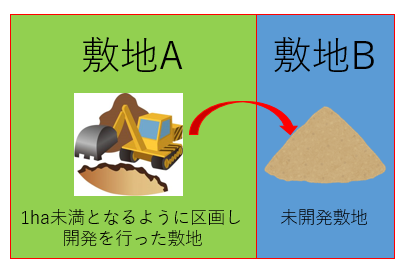

建築行為の開始

敷地Aを開発した際に出た残土、建築中に根切等ででた残土を敷地Bに仮置きをすることになりました。

ここで敷地Bに残土を仮置きすることは、お客様の一体の土地なので全く違法性はありません。

残土の処理

ここまでは何の問題もなく進めることができました。

ここで下の絵のように敷地Bの残土をお客様が敷均したいとおっしゃいました。

ここで疑問が生じてきます。

開発許可申請を行わないために1ha未満に切分けた敷地Aの建築工事の残土を、敷地Bで敷均しても良いのだろうか。

ということです。

結論から申しますと。敷地Bで残土を敷均すことは可能です。

その理由や条件を以下で説明します。

駐車場利用・資材置き場等、建築行為に当たらない場合の盛土・切土は開発行為に当たらない

このことは都市計画法内に記載されているものです。開発行為とは一定規模の建築物や特定施設にかかわる土地の造成行為のことです。理由によっては盛土や切土はしてもよいということになります。

しかし、まだ予定は未定とはいえ敷地Bに将来的に建築行為を行う可能性はあります。そのことを役所に話したところ以下の妥協案が得られました。

建築完了検査後1年は事前協議を含めて建築の着手はしないということ。また現在の建築工事中はよいが、完了検査後一年は土の出し入れはしてはならないということ。

この自治体特有かもしれませんがこのような回答が得られました。確かに建築予定があれば開発行為に当たりますし、現状の予定が未定ということであれば行政としても口出しができない状況です。

そこで線引きのために一年間の期間を置くという措置がとられました。

また今回は事業者と施工者が同一であることや、宅造規制区域ではないということより許可する。

とされました。たしかに誰の土地かわからないところに残土を処分すると不法投棄になりますからね(笑)。宅造規制区域にではないこともラッキーでした。

次回建築計画があるときは必ず役所相談に来ること。

とされました。これも当たり前で、前の敷地状況とは変更しているわけですから必要と思います。

ただ役所は現状主義なので前の図面と比較するとは思いませんが(笑)。

地元の自治会長や有力者への説明はしておいてくださいとのこと。

役所にとってみれば通報があった場合このようなグレーなことで発生するトラブルは避けたいのでしょう。かといってなんでも禁止してしまうと税収にも響きますし難しいところなのだと思います。

感想

どの法律もそうですが、建築基準関連法も全てをカバーできておらず曖昧な部分が所々あるなぁと思いました。都市計画法自体には罰則規定がないわけですが、法令順守は企業活動するうえでは必須です。また役所の人や利害関係者・地元との調整は重要だと再認識した次第であります。

コメント